古猿(yuán)與“人”

在物競天擇,適者生存的大自(zì)然界,動物隻是憑著自身器官,趨勢避害地求得生存的環境,即使是其中(zhōng)最高度發展的(de)古猿,也(yě)隻能利用一些天然的材料,隨意地拾取折斷(duàn)的樹枝和散(sàn)落的石塊去與野(yě)獸搏鬥,挖掘植物的根塊和(hé)擊(jī)落樹上的果實充饑。這種使用天然工具的(de)勞動隻是一種自然的勞動。古(gǔ)猿在長期使用天然工具的過程中(zhōng)積累了豐富(fù)的經驗(yàn),終於在難以察覺的速(sù)度(dù)中開(kāi)始了一個從猿到人的飛躍。

勞動是古猿進化成人的決定因素(sù),製造工具是古猿轉變成人的主要標誌。古猿在長期使用天然工具從事自然勞動的過程中,促進了大腦的發展,開始對某些規律性的自然現象產生了對比,量的概念就(jiù)自發(fā)地產生了。如一些婦女結隊到原始森林去(qù)采集野果,發現了一片茂密的果樹林,樹上墜滿了各種(zhǒng)果實,甘甜的(de)山果不但可以填飽肚子,而且還可以帶一些給他們的同伴。一段時間過去了,這裏的(de)果(guǒ)實被采(cǎi)摘得(dé)越來越少,最後不得不放棄(qì)這塊地(dì)方,再去尋找其(qí)它食物。於是多和少給人們留下了深刻的印象。另一些年輕力壯的男子,外出捕捉野獸,有時獵到(dào)一隻小(xiǎo)野兔,有時又幸運地獵獲了一隻大山羊。天(tiān)長日(rì)久(jiǔ),用手提一提,肩扛一扛也就分辨出不同輕重來了(le)。為了(le)捕捉野獸,常常要尋找一(yī)些樹的樹杈充當武器,太長既不便攜帶也不便使用,太短又打不到(dào)被(bèi)獵物,經過(guò)反複地實踐(jiàn),長短這個量的概念產生了。這些都是對自然界(jiè)規律性現象(xiàng)產生對比的結果。通過長期對比積累起來的經驗,就逐步有了(le)“形(xíng)”和“量”的概(gài)念,開始(shǐ)打製簡單、粗糙的石器。考古界稱之為舊(jiù)石器(qì)時期。

從對(duì)量有了認識到製造工具

舊石器(qì)時(shí)期的“猿人”雖然已把石塊分割成(chéng)不(bú)同大小、相對尖(jiān)銳的三角形、多邊形的砍斷器和帶有鋒芒的尖狀器,但從這(zhè)時期石器的表麵上看,他們並不能很好地控製石材去製作較為(wéi)理想的、有一定(dìng)形狀和一定大小的石(shí)質工具,隻是在任其一(yī)擊之後產生的(de)震動而發生物理性的分裂(liè)。盡管如此,猿人在製造最(zuì)簡單的木、石工具時,都是(shì)在對(duì)大小、長短這些直(zhí)覺的量有所比較(jiào)和認識之後開始的一種有意識的、創造性的勞動。這(zhè)種意識首先反映在對“量”的分辨和利用上。

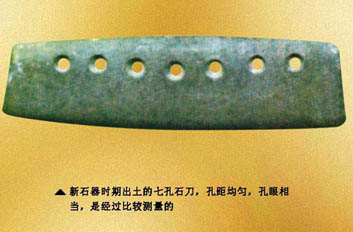

大約20萬年(nián)前後,即舊(jiù)石(shí)器的第二階段,稱之為“古人”。這時期的工具已可分成各種類型:如石刀、石斧、石鐮等,甚至出現了複合工具(jù),即在石質工具上安木製的柄,從而(ér)大大提高了生產效力。複(fù)合工具的(de)製(zhì)造(zào),從另一個角度說明(míng)了古人(rén)在對量的認識上又有了一個(gè)很大的提高;在石斧(fǔ)或(huò)石鐮上鑽(zuàn)孔時,必須考慮(lǜ)到(dào)所鑽的孔與木柄的粗細(xì)如何保持相對的一致,才能達到複合的效果(guǒ)。盡管當(dāng)時還沒有任何的測(cè)量工具,但比較下孔的大小、木(mù)棒(bàng)的粗細、長短(duǎn),石斧的(de)輕(qīng)重的活動已經(jīng)產生了。

舊(jiù)石器時期發展到距今約四萬年(nián)前的第三階段,即“新人”時期,各地遺址除出土數以萬計的各種石(shí)器外,還發現了顏色鮮豔、鬆軟的灰燼層(céng)。標明“新人”們已掌(zhǎng)握了人工鑽木取火的辦(bàn)法。

從熟食到高溫的利用

《禮記(jì)》載:“昔者先王,米有火化。食草木之食,鳥(niǎo)獸之肉,茹其毛。”這時期的“新人”正處在(zài)舊石器(qì)向新石器(qì)進化的過程之中。而火的利(lì)用和骨針的發明,終於掙脫了(le)“茹毛飲血”,赤身裸體的生活,徹底的從動物界分離出來,開始進入古老的文明(míng)階段。

“火”在大自然中一直存在,隻有人類社(shè)會經濟發展到一定(dìng)高度才被利用。從“古猿”到“人”經過幾(jǐ)十萬年的進化,逐(zhú)漸(jiàn)從懼怕火、逃避火到保存火、......

......響先民們在實踐(jiàn)中不斷地(dì)對它從感性上有了高認識,他們在燒製陶器、冶煉金屬時憑經驗傳授,目測(cè)火光的變化而對溫(wēn)度進行控製。《考工記》中就有關於觀察火候的記載:在銅和錫熔化過程中,先產(chǎn)生(shēng)黑濁之氣,隨著溫度升高,先後產(chǎn)生黃白、青白和青色的氣體,這時便可以(yǐ)澆鑄了。類似觀察火的方法,在《韓非子》中也有:“視鍛錫而察青黃色”之說。

骨針的(de)發明

1933年(nián),在北京周口店山頂洞遺(yí)址發現了(le)一枚骨針,把我們的思路引向了另(lìng)一層次的原始人群生活的環境中。骨針長82毫米,最粗直徑約3.3毫米。針身(shēn)光滑、針眼狹小,針尖也比較銳利。山頂(dǐng)洞人精心磨製出來的骨針,穿上獸筋或獸皮做成的“線”,便可以把獸皮縫合成可以抵禦風寒的衣服了。從“量”的角度來分析,這時期的先(xiān)民不但會把大塊(kuài)的石頭破碎成小塊,長(zhǎng)樹枝截成短枝,而(ér)且會把小塊的獸皮拚成大塊,縫合成皮(pí)囊盛水,製成有一定形狀的衣服穿在身上了。這類活動已蘊含著對總量和分量(liàng)的朦朧理解。又過了漫(màn)長的歲月,在采集、漁獵的活動中,逐步掌握了(le)利用樹皮、草莖等植物纖維經過搓製成(chéng)繩索的技術。隨著時間的推移,勞動知識的積累,有(yǒu)從結繩發(fā)展到利用有韌性的纖維如葛、麻等,再經過搓撚,提高其強度,便可以編製更細密的紡織物了。新石器時期出土了(le)大量陶輪、骨椎等,說明了衣著已進入到一個新的時(shí)期。在甘肅辛店出土的彩陶上(shàng),繪有穿著衣裙進行舞蹈的人們。這時期的衣服(fú)已不僅僅隻是拚(pīn)成(chéng)大塊後隨意地裹在身上擋擋風寒,而且還(hái)注意到服飾的長短、式樣了。他們在縫製這類衣裙時,比較一下各部位的“尺寸”已(yǐ)成為必要。

內容(róng)推(tuī)薦

更多(duō)>2019-11-15

2019-11-05

2019-04-05