時(shí)間計量是人(rén)們觀察自然現象,不斷總結形成(chéng)的。

地球繞著太陽公轉,春去(qù)秋來、寒暑交替、周而複始,逐漸使(shǐ)人們產生了“年”的概念。這(zhè)裏所說的年,指的是回歸年,古(gǔ)人又(yòu)稱其為“歲”。《後(hòu)漢書·律曆誌》記載:“日周於天(tiān),一寒一暑,四(sì)時備成……謂之歲。”四(sì)時,指的是四季。顯然,這裏的“歲(suì)”,就是(shì)一種自(zì)然時(shí)間(jiān)單位。

另一種引人關注的周期現象,是月亮(liàng)的圓(yuán)缺變化,對這種現象的觀(guān)察,使得(dé)古人產生了“月”的概念。正如宋代沈括所說:“月(yuè)一盈虧謂之一月。”通過月亮(liàng)的盈虧確定的時間長度,叫朔望月。朔望月的產生(shēng)是由於月亮繞地球公轉,而地球又繞太陽公轉這樣綜合(hé)運動的結果。由於月(yuè)亮和地球的運動速度都有周期性的變化(huà),所以朔望月的長度不固定。觀測結(jié)果表明(míng),朔望月的長度“有時長達29天19小時多,有時則(zé)僅有29天6小時多”。因此,人們平常說(shuō)的朔望月長度,都是指平均朔望月。

除了年、月以外,人(rén)們接觸最多的自然時間單位是日。所謂日出而作、日落而息,就是周日運動對人類(lèi)生(shēng)活影響的真實寫照。日升日沒、周而(ér)複始,自然會使人們產生“日”這一時間概念。宋代沈括把它形象地稱為“凡日一出沒謂之一日”。這說明“日”這一時(shí)間單位,是建立(lì)在太陽的周(zhōu)日運動基礎上的。

回歸(guī)年(nián)、朔望月均以日為單位,所以(yǐ)“日”是古代最基本的時間計量(liàng)單(dān)位。就時(shí)間計量而言,僅(jǐn)有自然時(shí)間單位顯然不夠。因為無法表示小於(yú)一日的(de)短時間隔,為此,古人又製定了一些人為的時間計量單位。時間計量與曆法相結合,便形成了一套自然的計時單位。而傳統曆法的一個基本內容,就是要使曆法上規定的時間單位與大(dà)自然提供的時間單位盡量一致,並且在具體安排上與自然單位的天象盡可能相符,這是古代時間計量的一個重要原則。

中國古代普遍采用將一日分為十二時辰的計時製度。這(zhè)種時製的產生源(yuán)於古人對太陽運動的認識(shí):既(jì)然時間的(de)流逝取(qǔ)決於太陽的(de)運動,那麽太陽在空中的方位就可以用來標誌時間的早晚,於是,他們把太(tài)陽在(zài)空中運行軌道均勻分為十二份,每一份(fèn)對應(yīng)一個方位,分別用子(zǐ)、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥表示。太陽位於不同的方位,就表示不同的時間,這樣就產生了十二時製。十二時製產生時間相當早,《周禮》中有“掌十有二歲,十有二月,十有二辰”之說,即指一年(nián)包含十(shí)二個朔望月,一日包含十二個(gè)時辰(chén)。

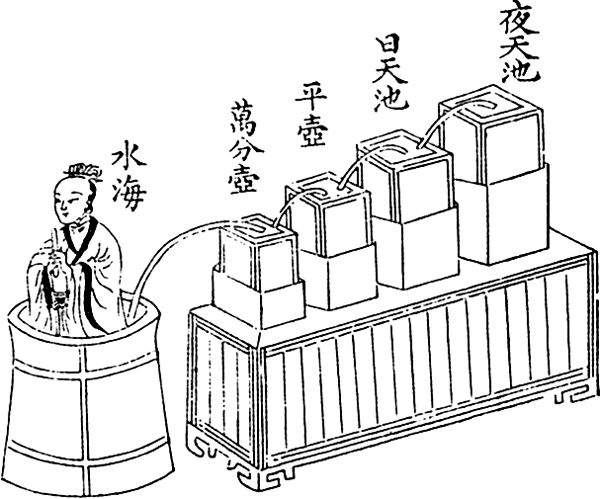

用十二(èr)時製作為時間(jiān)計量單位,在需要(yào)對時間進行精細計量的情(qíng)況(kuàng)下,仍(réng)然顯得太粗糙(cāo)。為解決這一問題,在古代中國還存在另一種計時製度——百(bǎi)刻製。百刻製源(yuán)於“滴水計時”的(de)工作原理,古人是通(tōng)過“漏刻”來實(shí)現的。“漏”是指計時用的漏壺(hú),“刻”是指劃分一天(tiān)的(de)時間計量單位,漏壺計時將晝夜分成一百刻。《隋書(shū)·天文誌》中曾追(zhuī)述周代的百刻製度:“《周禮》挈壺氏則其職也。其法,總以百刻,分於晝夜。冬至晝漏四十刻,夜漏(lòu)六十刻。夏至晝漏六十刻,夜漏四十刻。春(chūn)秋二(èr)分,晝夜各五十刻”;“晝有朝,有禺,有(yǒu)中,有晡,有夕。夜有甲、乙、丙、丁、戊。”也就是說,將白天五個時間段(duàn)分別稱朝、禺、中、晡、夕,黑夜則用甲、乙、丙、丁、戊來稱呼。這樣一(yī)天被分成十個時辰和(hé)一百刻(kè),而十天合成一旬,這樣刻、時辰、天(tiān)、旬就是十進製的單位了。

呂(lǚ)才漏刻 唐

漏刻計(jì)時的(de)百刻製完全不考慮太陽的(de)運動,是(shì)一種純粹(cuì)的人為時間計量單位,它劃分(fèn)較細,體現了中國古代計時製度向精密化方向的發展。百刻(kè)製與天象無關,不便於在(zài)天文學上使用。而12時(shí)製比較符合天文學上的習(xí)慣,但劃分較粗(cū)。由於一百(bǎi)刻不是十二的整(zhěng)數倍,使得兩種計時製度(dù)相互配合時產生了許多問題,如果將刻數化為時辰來(lái)表示,計算起來較繁雜,反之(zhī)亦然。為此,曆代天文曆算學家(jiā)們作了許(xǔ)多努力,提出各種設想與辦法。如《漢書·哀(āi)帝紀》中記:“建平元年(前(qián)5年),待(dài)詔夏(xià)賀(hè)良等言……漏刻以(yǐ)百(bǎi)二(èr)十為度”。師古曰:“舊漏晝夜共百刻,今增(zēng)其二十……今賀良(liáng)等重言,遂施行之。”西漢末,雖有夏賀良等提出將一天一百刻(kè)改為一百(bǎi)二十刻,但未能延續下去。故(gù)《隋書·天文誌》中記:“至哀帝時,又改用晝夜一百(bǎi)二十刻。尋,亦寢廢。”至南北朝,梁天監六年(507年)和大同十年(544年),再分別提出將一天改為九十六刻和一百零八刻。又(yòu)據《隋書·天文誌(zhì)》中記:“至天監六年,武帝以晝夜百刻,分配十二辰,辰得八刻,仍有餘分。乃(nǎi)以(yǐ)晝夜為(wéi)九十六(liù)刻,一辰有(yǒu)全刻八焉。至大同(tóng)十年,又改用一百八刻。”但是,由於封建製度中因(yīn)循守舊(jiù)的陋習,以及受政治上某些因素的影響,上述各種為適(shì)應十二時辰而提(tí)出改變一天(tiān)所包(bāo)含刻數的有效建議,均未能被接受,或隻是使(shǐ)用了較短時間就又恢複到百刻製。直至明(míng)代末年,歐洲天文學知識傳入中國後,人們再次提出九十(shí)六(liù)刻製(zhì)的改革。清初以後,九十六刻製才(cái)成為正式的時製。依據九十六刻製,一個時辰合八刻,每刻15分鍾。我(wǒ)們今天所用的時製(zhì)就源於此。

在時間計量中,對於自然時間單位,古人盡力測出其有特(tè)征意義(yì)的天文(wén)現(xiàn)象發生時刻,由兩時刻之間的間隔來確定(dìng)這些(xiē)時間單位的大小;對於人為時間單(dān)位,則盡力尋求能夠(gòu)均勻變化的物質運動形式(例如均(jun1)勻滴下的(de)水滴、緩慢燃燒的香等),由之反映出時間流逝(shì)。