一級注冊計量師案例分析要點及曆年考試知識點

2016年6月8日,國務(wù)院發布《關於取消一批職業資(zī)格許可和認(rèn)定事項的決定》(國〔2016〕35號),要求(qiú)取消(xiāo)計量檢定員(yuán)資格許可(kě)事項,與注冊計(jì)量師合並實施。至此,計量檢定員的職業資格準入退出了曆史的舞台,取而代之(zhī)的是注(zhù)冊計量師。勢(shì)必很多計量工作者會投(tóu)入到注冊計(jì)量師的(de)考試中,而一級注(zhù)冊計量師(shī)考試難點在《計量專業案例分析》。案例分析知識點多,難度大。筆者結和曆年試題總結了案(àn)例分析要(yào)點及曆年考察知識點如下:

計(jì)量法律法規知識:

1. 計量法律:《計量法》要求熟練掌握(6章共34條(tiáo))。

2. 計量行政法規(guī);7部(《計量法實施細則》等)熟悉。

3. 計量規章了解。

結合曆年(nián)考試真(zhēn)題分析:每年都考(kǎo),都是平常會用到或者接觸到的知(zhī)識點,這個要靠平常(cháng)的積(jī)累,多結合計量標準考核規範,計量比(bǐ)對以及型式評價等綜合(hé)考察(chá)。

單位,量值

1.量和量值

2.量綱:“是指給定量(liàng)與量製中各基本量的一種依存關係,它(tā)用與(yǔ)基本量相應的因子的冪的乘積去掉所有數字因子後的部分表示(shì)”量綱以大寫的正體羅(luó)馬字母表(biǎo)示。

3.計量(liàng)單位和單(dān)位製(基本量和導(dǎo)出量)

4 我國(guó)法定計量單位(wèi)“由國家實行法定計量(liàng)單位製度”稱為法定計(jì)量(liàng)單位。也就是由國家以法令形式規定強(qiáng)製使用或允許使用的計量單位(wèi)。我國的法定(dìng)計量單位由兩部分單位組成:國際單(dān)位製計(jì)量單位和國(guó)家選定的其他計量單位(wèi)。

|

基本量(liàng)的名稱 |

基本量量綱 |

量(liàng)的符號 |

單位(wèi)名稱 |

單位(wèi)符號 |

|

|

國際符號 |

中文符號 |

||||

|

長度 |

L |

l |

米 |

m |

米(mǐ) |

|

質量 |

M |

m |

千克 |

kg |

千克 |

|

時間 |

T |

T |

秒 |

s |

秒 |

|

電流 |

I |

I, |

安〔培〕 |

A |

安 |

|

熱力學溫(wēn)度 |

Θ |

T |

開〔爾文(wén)〕 |

K |

開 |

|

物質的量 |

N |

n |

摩〔爾〕 |

mol |

摩 |

|

發光強度 |

J |

IV |

坎〔德拉〕 |

cd |

坎 |

結合曆(lì)年考試真題分析:單位,量(liàng)值的糾錯每年必考,而且都是送分項,隻要平時多積累,書寫時候多注意格式和各種表示方式即可。

計量標準的的建立,考核

建立計量標準的依據和條件;計(jì)量標準如何命名;計(jì)量(liàng)標準考核原則;計量標準如何進行定期溯源;計量標準的主要(yào)計(jì)量特(tè)性(xìng)(測量範圍,技術指標(biāo),重(chóng)複性(xìng),穩定性);檢定(dìng)和校準結果不(bú)確定度(dù)的評定;檢(jiǎn)定和校準結果的驗(yàn)證(傳(chuán)遞(dì)法(fǎ)和比較法);文件集的管理(18個文件集);計量標準的(de)考核程(chéng)序(新建標考核6個方麵的資料或標準複查提交(jiāo)的(de)11個方麵的資(zī)料)以及計量標準考核的後續監管等。

測(cè)量數據處理

減小係統(tǒng)誤差(chà)的(de)方法:采用修正的方法(在測量結果上加修正值,對測量結果乘修正因子,畫修正(zhèng)曲線,製定修正值表)

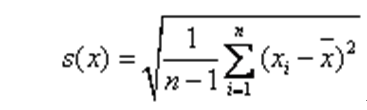

實驗標準偏差:幾種常用的實驗標準偏差(chà)的(de)估計方法(重點掌握)

1.貝塞爾公式法(適合於測量次數較多的情(qíng)況)

2.極差法(一般在測量次數較小時采用該法)

s(x)=( xmax—xmin)/c ; c——極差係數(查(chá)表(biǎo))

3.較差(chà)法(適用於頻率穩定度測量或天文觀(guān)測等領域)

最大允許誤差的表示形式(shì):絕(jué)對誤差,相對誤差,引用誤差(chà)或它們的組合形式表示及相應計算。加權算(suàn)術平(píng)均值及其(qí)實驗(yàn)標準偏差的計算方法和確定(dìng)權值的方(fāng)法。

檢定時判斷計量器具合格或不合格的判(pàn)據:

結(jié)合(hé)曆年考(kǎo)試真題分(fèn)析:每年都考察(chá),測量數據處理時計量學的基礎知識,公式不多,用處很大,考點多(duō),實(shí)驗標準偏差,重複性,穩定性,加權算術平均值,誤差的表示形式,檢定結果的合格(gé)判斷(duàn)等檢定或校準結(jié)果(guǒ)的驗證等。

異常值的判別和剔除

1.拉依達準則(3σ準則);

2.格拉布斯(sī)準則(需查表)

3.狄克遜準則(公式複雜,難度(dù)最大)

結合曆年考試真(zhēn)題分析(xī):2011年格拉布斯法則判(pàn)斷;2013年狄克遜準則;2014年格拉布斯準則;2015年格拉布斯準則;三種方法一定要(yào)多次演算,熟練掌握(前兩種方法(fǎ)一定要(yào)掌握,第三至少要掌握到n=11~13的公式)。

測量不確定度的評定與表示

掌握JJF1059.1-2012 《測量不確(què)定度評定與表示》

1. 常見的概率發(fā)布及區間半寬度與保護因子

2. 相關性(xìng)(難點),協方差及其關係特(tè)點

3. 測量不確定度的來源(測量(liàng)儀器,測量環境,測量方法,被(bèi)測量等考慮)

4. A,B類標準不確定(dìng)度評定方法(fǎ)評定步驟以及(jí)信息來(lái)源及如何確定區間半寬度。

5.GUM法評定測量不確定度的(de)步驟。

結合曆年考試真題分析:2011年三角形不(bú)確定度(考慮相關性);2012年用天平和卡(kǎ)尺間接測量正(zhèng)方形密度(dù)的不確定(dìng)計算;2013年酸度計的不確定度和用電壓表和標準電阻測(cè)間接測量電流的(de)不確定度;2014年替代法測(cè)量電阻的不確定度;2015年計(jì)算(suàn)電阻率及不確定(dìng)度;2016年電阻功率計算(suàn)外加不確定度評定和測速儀的(de)測速(sù)原理的推導不確定(dìng)度。熟練掌握JJF1059.1-2012《測量不確定度評定與表示》,並且要認真找幾個典型的不(bú)確定(dìng)例(lì)子進行分析。

比(bǐ)對(duì)和測量審核

比對的測量審核的含義(yì);比對(duì)的(de)類型(國際比對和(hé)國內比(bǐ)對)和比(bǐ)對組織(主導實驗室和參比實驗室的確定及責(zé)任義務)。

比對技術方案的製定:計量(liàng)比對的實施程序;比對實施方案的內容(róng)包括實(shí)驗室環境要求,實驗室聯(lián)係方式,傳遞標準描述,傳遞路線(三種比對路線方案圖(tú))及比對時間,標準的運輸與交接,比對方法和程序,意外情況處理方法和程序,記錄(lù)格式,以及(jí)參(cān)與實驗室報告格式,和保(bǎo)密規定等。

參考值及數據處理方法:參考值的來(lái)源的主要兩種方式1.以權威的兩種作為參考值2.由多個參比實驗室的量(liàng)值計算參考值的計算方法(各參比實驗室算術平均(jun1)值作為(wéi)參考值;各參比實驗室加權平均值作(zuò)為參考值;參考(kǎo)值為主導實驗室和部分(fèn)參比實驗(yàn)室(shì)加權平均值作為參考值的計算公(gōng)式)。比(bǐ)對結果異常值的處理異常值的(de)判別和剔(tī)除。

比對結果的(de)評價:比對結果評價示意(yì)圖和比對結果評價表;比對結果用En值(zhí)(歸(guī)一化偏差)和Z比分數法進行評價;比對結果通常用(yòng)En值(歸一化偏差)進行評價(jià) 當

當![]() 時;比對(duì)結果可以接(jiē)受;當

時;比對(duì)結果可以接(jiē)受;當![]() 時(shí),超出合理預期需要分析(xī)原因。

時(shí),超出合理預期需要分析(xī)原因。

結合曆年考試真(zhēn)題分析:2012到2015年連續考察(chá)4次計(jì)量比對,主(zhǔ)要考察比對路線圖,交接以及參考的確定(加權平均值作為參考值)和異常值的判(pàn)別和剔除和比對結果的。2016年測量審核及其和能力驗證的關係。可(kě)見計量比對和(hé)測量審核的重(chóng)要性,所以這個知識點必須掌握(wò)參考JJF1117-2010《計量(liàng)比對》。

期間核(hé)查的(de)實施

期間核查的策劃:期間核查對象的確定(計量標準(zhǔn)和相關輔助設備),對(duì)於性能穩定實(shí)物量具(jù)可不做期間核查。核(hé)查方案的製定:包含(hán)選用的(de)核查標準;核查(chá)點;核(hé)查程序;核查(chá)頻次(cì);核查記錄的(de)方式;核查結論的判斷(duàn)原則;發現問題時可能采(cǎi)取的措施以及(jí)核查時的其他要求等。期間(jiān)核查的實施:期間核查的(de)程(chéng)序文件;期(qī)間核查的作業指導書;測量標準和檢測設備期間核查的實(shí)施;核查方法。

結合曆年考試真題分析:2012年 2014年2016年共(gòng)考察了3次期間核查知識點,分別考察了核查記錄中單位,量綱,書寫問題;期間核查(chá)的內容,核查超差(chà)應采取和措施及方案每年給試驗室(shì)增加的工作量,期間核查的作用;繪製期間核查曲線並且判定(dìng)期間核查結果是否滿足要求。期間核查知識點比較簡單必須掌握。

型式評價的實施

了解計量器具型式評價的目的和要求;評價範圍和實施機(jī)構;型式評價的程序;型式評價結論的(de)確(què)定原則和判(pàn)斷準則;以及計量器具可靠性試驗方法。

結合曆年考(kǎo)試真題分(fèn)析:2012,2015共考察2次,分(fèn)別考察計量法律法規方(fāng)麵知(zhī)識點和需要提交型式評價(jià)的資料(liào)等;型式評價範(fàn)圍,型式評價機構的條件。參考JJF1015-2014《計量器具型式評價通用規範》。

附(fù):曆年一級注冊計量師案例(lì)分析考察知識點

|

考試年份 |

第一題 |

第二題(tí) |

第三題 |

第四題 |

第五題 |

第六題 |

|

2011 |

計量法律(lǜ)法規 計量標準考核 |

計量量綱 單位符號(hào) 中(zhōng)文(wén)名稱糾(jiū)錯 |

格拉布斯判斷異常(cháng)值 重複(fù)性 重複性測量條件 |

不確定度評定(三角形斜邊)數據處理(lǐ) 相關性 |

原始記錄 證書格式 證書內容(róng)錯誤 |

計(jì)量標準考核 法定機構考核(人員,文件集,標準更(gèng)換) |

|

2012 |

計量法律法規 型式評價(提供資料) 生產許可申請 |

計量量(liàng)綱 單位符號 中文名稱糾錯 |

測量誤差處理(lǐ)(數據修約(yuē)) 不確定度評定過(guò)程錯誤 相對誤差 |

A類標準(zhǔn)不確定度 自由度 擴展不確(què)定度 測量結果(guǒ)的表示 |

比對路線方案及示意圖 比對(duì)結果的評估 加權平均值及作(zuò)為參考值時的標準不確定度 |

標(biāo)準考(kǎo)核 核驗工作隻簽名不核(hé)對 準期間核驗代替了檢定 無計量標準直接出局報告等 |

|

2013 |

計量法律法規 計量標(biāo)準考(kǎo)核(現場評(píng)審提問) |

新計量標準考(kǎo)核(重複性,穩定性錯誤(wù),測量結果的一致性) |

記錄劃改 粗大誤差,狄克遜異常值, 實驗(yàn)標準偏(piān)差 |

比對實施方案內容 實施過程中(zhōng)的問題以及處理措施 |

計量(liàng)單位 重複性分辨率 計算不確定度合成 |

量綱,重複性,不確(què)定度,自由度,擴展(zhǎn)不(bú)確定度相對標準不確定度(dù)等 |

|

2014 |

期間核查內容核(hé)查超差時措施及增加的工作量(liàng) 期間核查作用(yòng) |

計量標準考(kǎo)核(hé)(書(shū)麵複(fù)查)計量單位多個問題 |

不確定度(電阻)最佳估計值,相對擴展不確定度 |

比對(確定參考值(zhí)及其標準不確定度(dù);格拉布斯準則異常值,En 值(zhí)評(píng)價比對結果 |

單位(wèi)名稱(chēng)和符號,量綱及推導及糾錯 |

計量法律法規 證書(shū)管(guǎn)理, 質量控製 |

|

2015 |

比對的組織,對流程異常行為的處理,以及糾錯 |

實驗標(biāo)準(zhǔn)偏差及格拉布斯異常值判定(dìng) 標準(zhǔn)偏差用多種方法計算, |

型式批準範圍;受(shòu)理部門(mén) 型式評價機構的條件, |

量綱糾錯,不確定度表示,原始記(jì)錄問題,數(shù)據處理等 |

計(jì)量(liàng)標準考核(人員,異常(cháng)文(wén)件缺(quē)失等) |

電阻率計算 表格糾錯,算術平均值及標準偏差,不確定度計算 測量結果的表示 |

|

2016 |

期間核查 修正值 期間核查曲線 期間核查結果判(pàn)定 |

計量(liàng)標準考核溫度修(xiū)正,原始記錄,量值溯源,檢定周期,數據處理等(děng) |

不確定度電阻功率計算修正值,相對擴展不確定度,相關性,偏導(dǎo),測量結果的表示(shì) |

計量法律法規(計量糾紛(fēn)(仲裁(cái))、仲裁檢定處理,銷售許可等),

|

量綱(轉換,表示) 不確定度多普勒效(xiào)應測速度(dù)數據處理重複性,偏導,測量結果的表示 |

測量審(shěn)核和能力驗證; 參考值的(de)確定 En值公式的應用 |

參考文獻:

一級注冊計(jì)量師基礎(chǔ)知識及專業實(shí)務[M] 北京.中國質檢(jiǎn)出版社2013.

誤差理論與(yǔ)數據處理[M] 北京.機械工業出版社2010.

JJF1033-2016 計量標準考核規範北京.中國(guó)計量(liàng)出版社2016.

JJF1059.1-2012 測量不確定度(dù)評定與表示北京.中(zhōng)國(guó)計量出版(bǎn)社2012.

JJF1117-2010 計量(liàng)比對北(běi)京.中國計量(liàng)出版社2010.