2003 年 JJF1107-2003《測量人體(tǐ)溫度的紅外體溫計校準規範》頒(bān)布實施,2008 年 GB/T21417.1- 2008《醫用紅外(wài)體溫計 第1 部分:耳腔式》頒布實施,2016 年JJF1577-2016 《紅外耳溫計型式評價大綱》頒布實施,2019 年 JJG1164-2019《紅外耳溫計檢定規程》頒布實(shí)施,共同構成了耳溫計檢定、校準、計量器(qì)具型式評價試驗和(hé)產品檢驗的技術(shù)文件體係。

本文從檢定項目和檢(jiǎn)定裝置(zhì)等方麵,詳細(xì)解釋檢定規程具體條(tiáo)款製(zhì)定過程中對若幹技術問題的處(chù)理方法(fǎ)。

耳溫計直接的測量結果就是耳道(dào)溫度。輸出測量結果時,數據處理單元將(jiāng)對測量目標(耳道和鼓膜組合體(tǐ))的發射率偏離 1 進行數學修正。但長期以來人們習慣采用腋(yè)下溫度或口腔溫度表征人體溫度,製(zhì)造商可能對(duì)測量結果的輸出方式(shì)再次進行調整,將測量結果顯示為“腋下溫度”、“口腔溫度” 或(huò)其他的人體部位對應的溫度。在這種調整中,耳溫計的數據處理單元將引入人體不(bú)同(tóng)部位的(de)溫度差異修正。目前這種修正沒有標準數(shù)學(xué)模型可(kě)采用, 通常(cháng)由耳溫計製造商通過試驗方法獲得或引用相(xiàng)關文獻數(shù)據(jù),不同產品的修正模型(xíng)存在較大差異。基於(yú)耳溫計產品的這種工作方式,GB/T21417.1-2008 中對(duì)耳溫計準確度的管理采用了“實驗室驗證”和“臨床驗證”兩類檢驗相結合的方式,即實驗室條件下檢驗耳溫計在不同溫濕度環(huán)境、機械環境下(xià)的“實驗室誤差”和在臨床條件下檢驗“臨床重複性(xìng)”和“臨床偏差”。實驗室條(tiáo)件對耳溫計(jì)的檢(jiǎn)驗數據(jù)反映的是耳溫計作為測量儀器的基本(běn)特性。在耳溫計產品說明書標示的“準確(què)度為 ±0.2℃,使用環境為 16℃ ~35℃,濕度≤ 85%RH”,應理解為在環境(jìng)為(wéi)16℃ ~35℃和環境濕度≤ 85%RH 的(de)條件下,耳溫(wēn)計的(de)單次測量的實驗室誤差均滿足 ±0.2℃。

在 JJG1164-2019 中, 將(jiāng)“ 實驗室誤差” 作為檢定項目,並要求在 35℃ ~42℃範圍內(nèi),耳溫計的實驗室誤(wù)差應不超過 ±0.2℃,這一計量特性要求與 GB/T21417.1 保持一致,同時考慮了醫療機構對耳溫計性能的期望。被檢耳溫(wēn)計在任(rèn)一檢定溫度點的任何單次測量獲(huò)得的實驗誤差均滿足 ±0.2℃要求時,被檢耳溫計合(hé)格。這個合格判定方法與 JJF1577- 2016 和 GB/T21417.1 保持一(yī)致(zhì)。

檢定時環境溫(wēn)度控製在 18℃~ 28℃範圍內, 與依據 JJF1107-2003 進行耳溫計校準時控製的環境溫度相同。依據 JJF1577-2016 進行耳溫計的新產品型式評價(jià)或(huò)依據 GB/T21417.1-2008 開展產品檢驗時,則應(yīng)在環境溫(wēn)度下限、環境溫度上限和濕熱環(huán)境條件下(xià)分別檢驗耳(ěr)溫計的實驗室誤差。

各標準和各廠商(shāng)的最大允許誤差(chà)不統一。JJG1164-2019 規(guī)定的最(zuì)大允(yǔn)許誤差是根據國家標準對醫用耳溫計應用提出的(de)統一要求。其合格與否是對這一(yī)應用要求的符(fú)合性(xìng)判定,而(ér)非采用具體產品最大允許誤差的判定。

實驗室誤差定義(yì)為測試模式下,紅外耳溫計示(shì)值與黑體溫度之差。測試模式也稱為校準模式,是耳溫計的一種特定的工作狀態或方式(shì),在該模式下耳溫計(jì)輸出結果未包含人體(tǐ)部位溫度(dù)修正。實驗室誤差必須在測試模式(shì)下(xià)進行,測試模式的設置方法在產品說(shuō)明書中有明確描述(shù)。當(dāng)產品說明書中沒有(yǒu)相關信息時,應谘(zī)詢製造商獲得準確的校準模式設定方(fāng)法。

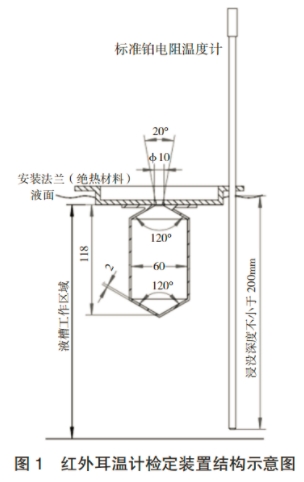

JJG1164-2019 規定耳溫計檢定裝置由耳溫計黑體空(kōng)腔、液體恒溫槽、標(biāo)準溫度(dù)計及配套電測儀表組成。黑體空腔處於液體(tǐ)恒溫槽工作區,通過對液體恒溫槽工作區工質的溫度控(kòng)製實現黑體空腔的溫度控製。黑體空腔(qiāng)溫度使用標準器測量的(de)液體工質溫度來表征。裝置結(jié)構如圖 1 所(suǒ)示。

耳溫計黑體空腔是檢定裝置的關鍵組件,在JJG1164-2019 附錄(lù) A 中給出了標準耳溫計黑體空腔(型號 NIM G2)結構、尺寸和明確的製(zhì)作工藝要求(qiú)。黑體空腔(8 ~ 14)μm 波長範圍發射率應不低於0.999,開口直(zhí)徑為(8 ~ 10)mm。美國標準 ASTM E1965-98(2016)《間(jiān)歇測定病人體(tǐ)溫用紅外溫度計標準規 範》(Standard Specification for Infrared Thermometers for Intermittent Determination of Patient Temperature) 和歐(ōu)洲標準 EN 12470-5 Final (E) 2003《醫用溫度計 - 第 5 部分:紅外耳溫計性能要求 》(Clinical thermometer-part 5:Performance of infra-red ear thermometers with maximum device) 也發(fā)布了耳(ěr)溫計黑體空腔的結構尺寸及工藝要求,如(rú)圖 2 所示(shì),這兩款耳溫計空腔在(zài)我國(guó)耳溫計生產企業和計量技術機構都(dōu)有應用。受空腔發射率直接測量水平不(bú)理想(xiǎng)的限製(zhì),規程製定(dìng)中采用亮度溫度比對實驗確定(dìng) NIM G2 空腔與和 ASTM 和 EN 標準推薦的空腔三者間的(de)差異,用以驗證 NIM G2 空腔(qiāng)技術要求的合理性(xìng)。試驗數據表明(míng),采用 ASTM 空腔和NIM G2 空腔複現的亮度溫度沒有差(chà)異。與 ASTM 空腔相比,NIM G2 空腔的尺寸小,空腔底部圓錐頂角角度(120°)相對於 ASTM 空腔的 36.4°更容易加工,材料成本低和加工難度小是(shì) NIM G2 空腔的優點。EN 空腔複現亮(liàng)度溫度比(bǐ) NIM G2 低 0.01℃。雖然0.01℃在數值上與亮溫比較器的顯示分辨力相(xiàng)當, 但結合比對實驗的重複性考慮(lǜ),EN 空腔發射率偏低概率比較高,建議(yì)謹慎采用(yòng) EN 空腔設計。在計量標準考核中,可采用裝置亮溫比較方(fāng)法驗證(zhèng)裝(zhuāng)置複現量值能力,建議在計量標準(zhǔn)複查考核周期中間開展一次亮(liàng)溫比(bǐ)對能力驗證。

液槽工作區(qū)域(yù)的尺寸應能容納耳溫計黑體空(kōng)腔並保證標準溫度計浸沒深度不小於 200mm。液槽的溫度穩定性不超(chāo)過 0.010℃ /10min,溫度均勻性優於 0.020℃。恒溫液槽的測試方法可參(cān)考恒溫槽(cáo)技術性(xìng)能測試規範,但在測量時使用溫度計的選擇上需(xū)要特別注意,對於工作區域上表麵與恒溫液槽液麵距離較小(比如 3cm)的情況下,應采取適宜(yí)的溫度傳(chuán)感器,並采取措施減(jiǎn)小溫度計套管(guǎn)或導線熱損失對溫度計測量結果(guǒ)的影響(xiǎng)。

檢定裝(zhuāng)置采用二等及以上(shàng)等級的標準鉑電阻溫度(dù)計(jì)作為標準溫度計,主要原因為標準鉑電阻溫度計優異的穩定性、成熟的檢定技術,以及在多數省級計量(liàng)技術機構都具備二等標準鉑(bó)電阻溫度(dù)計的檢定能力,相對完善成熟的量值溯源體係能夠實現主(zhǔ)標準器(qì)的穩定可靠溯源。

電測儀表用於(yú)測量標準鉑電阻溫度計的電阻值。JJG1164-2019 中提出(chū)電(diàn)測儀表四線製(zhì)電阻測量功能的最大允許(xǔ)誤差折算成溫度不超過 ±0.010℃。這個數值是考慮(lǜ)了標準溫度計的測量不確定度的實際需要和八位半商用數字表的技術指標提出的。

綜上所(suǒ)述,JJG1164-2019 提供了明確的耳溫計檢定裝置實現方案。采用(yòng)這(zhè)樣的技術處理是為了提(tí)高裝置各性能(néng)參數評(píng)價可行性,充分利用現(xiàn)有成熟計量器具以及量值溯源體係中完(wán)善環節保(bǎo)證量值溯源的可靠性。JJG1164-2019 規定的耳溫計檢定裝置複現(xiàn)量值的擴展不確(què)定(dìng)度約為(wéi) 0.04℃。與 JJF1107-2003 相比,JJG1164-2019 對計量標準(zhǔn)的計(jì)量特性要求更為嚴格和明確(què),可滿足 JJF1107-2003、JJF1577-2016 和 GB/T21417.1-2008 對標準(zhǔn)器的相(xiàng)關要求。

鏈接:

權威專家解讀(dú)JJG1162-2019《醫用電子體溫計檢(jiǎn)定規程》

計量人請注(zhù)意!本月(yuè)83項新國家計量技術(shù)規範實施(替代49項)

近期總局發布的157項國家(jiā)計(jì)量技(jì)術規範匯總

本文刊發於《中國計量》雜誌2020年第3期(qī) 作者(zhě):中國計(jì)量科學(xué)研究院 柏成玉