1.中國古代曆史文獻(xiàn)中,記有“同律度量衡”是什麽意思?

答:“同律度量衡(héng)”記載在《尚書·虞書·舜典篇》中,傳說舜到東方(fāng)部落去巡視,和酋長們“協時月(yuè)正日,同律度量衡”,“同律度量衡”是指統一音律,統一度量衡。

2.中國古代什麽(me)時候(hòu)開始有度量衡?

答:通過文獻記載和(hé)實(shí)物(wù)考證,中國度量衡起源(yuán)於商周時(shí)期,而從春秋到戰國時期度(dù)量衡器具和量製已基本(běn)齊備。

3.《史記·夏本紀》記:禹“身為度,稱(chēng)以出”是什(shí)麽(me)意思?

答:是說以禹的身長為尺度標準、體重為重量標準。

4.中國商代(dài)的(de)尺,一尺有多長?

答:根據現藏商代牙尺,一尺長16厘米。

5.中國(guó)古代天平始於何(hé)時?

答:經考古證實,從春秋中(zhōng)晚期到戰國中期,楚國盛行木衡銅環權的精細天平,其衡製為24銖(1銖(zhū)合0.65克)=1兩(合15.6克),16兩=1斤(合250克)。

6.中國最(zuì)早由國家(jiā)頒發的標準量器是哪(nǎ)一件?

答:現藏上海博物館的“商鞅銅方升”,方升左側刻“十八年,齊□卿大夫眾來聘,冬十二月乙酉,大良造鞅,爰積十(shí)六尊(寸)五分尊(寸)壹為升”,方升底(dǐ)部刻秦(qín)始皇統一度量衡(héng)詔(zhào)書。經考證此方升係商鞅在秦孝公十八年(公(gōng)元前344)所造,是我國最(zuì)早的由國家頒發的標準量器。

7.戰國時(shí)秦國對(duì)使用權衡器和量器規定的允(yǔn)許誤差是多大(dà)?

答:根據雲夢睡虎地戰國秦墓出土的(de)竹簡簡文《效律》記載,稱重:(1~120)斤最(zuì)大允差為0.8%,稱黃金(jīn)的衡器(最大秤量為1斤)最大允(yǔn)差為0.13%;容量:1斛(100升(shēng))最(zuì)大允差2%,1升~1鬥最大允差5%。

8.秦始皇下令“一法度(dù)衡石丈(zhàng)尺”,頒發統一度量衡詔書是在哪一年?

答:秦始皇二十六年(公元前221年),距今已有2225年。

9.秦始皇(huáng)統一度量衡(héng)40字詔書中:“法度量則,不壹歉(同嫌)疑者,皆明(míng)壹之。”怎樣釋讀?

答:按照法定的度(dù)量衡標準,把不一致的、不準確的,都明令統一起來。

10.中國古代杆秤始(shǐ)於何時?

答:根據現有的(de)文獻和實物資料論證,我國至晚在公元(yuán)一世紀,即東漢早期已(yǐ)使用杆秤。

11.我國最早公(gōng)布的測定黃金和水的密度值記載在哪兩本古籍上?

答:《漢書·食貨誌》記:“黃金方寸,而(ér)重一斤”;《後漢書·禮儀誌(zhì)》記:“權水輕重,水一升冬重十三兩”。

12.新莽銅嘉量是誰創製的?設計的依據是什麽?

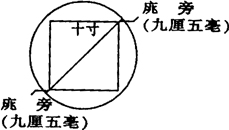

答:是西漢末年律曆學家劉歆(xīn)(?~23)創製的。他設定(dìng)黃鍾律管長九寸、容積八百一十立方分(fèn)為一龠。龠的二千倍為(wéi)斛,斛底的圓麵積為(wéi)一百(bǎi)六十二平方寸,直徑為每邊十寸的正方形對角(jiǎo)線兩端各加庣旁(九厘五毫),斛深一尺,斛的容積等於一千六百二十(shí)立方寸。並設定了鬥、升、合、龠的規格,又測定了(le)銅的比重,使嘉(jiā)量的(de)重量等於二鈞(60斤(jīn))。按照這些條件製作的嘉量(liàng)就成為集龠(yuè)、合、升、鬥、斛五個容量並(bìng)度量衡三個單位量於一體的(de)標準器。

13.劉歆在(zài)嘉量設計中,從經驗得到圓周率為3.1547。請問(wèn),這個π值是怎(zěn)樣驗算出來的?

答:每邊10寸的正方形,其對角線長:△=14.142135寸,加庣旁九厘(lí)五毫(0.095寸),銅斛底圓的(de)直徑為:14.142135+2×0.095=14.3321356寸,半徑為7.1660678;可求得劉歆的圓周率:π=162÷(7.166)2=3.1547。

14.英國科普學家羅伯特·坦普爾(ěr)在李約瑟博士(shì)指導下(xià),於1986年出版了《中國——發現和發明的國度》一書,介紹了中(zhōng)國的一百個“世界第一(yī)”。其中有一件計量器具,你知道是哪一件嗎?

答:是公(gōng)元9年製作的(de)“新莽銅卡尺”(書中稱“活動測徑器”)。

15.《唐律疏議》是我國封建立法的一部有代表性的法典,其中對度量衡立法有哪些條文?

答:《唐律疏議》中列有“校正律鬥秤度(dù)不平”、“私(sī)作斛秤度”兩條違法行為的罰則。為唐以後各代沿(yán)襲。

內容推薦

更多>2020-07-15

2019-04-11

2019-04-10

2019-02-22